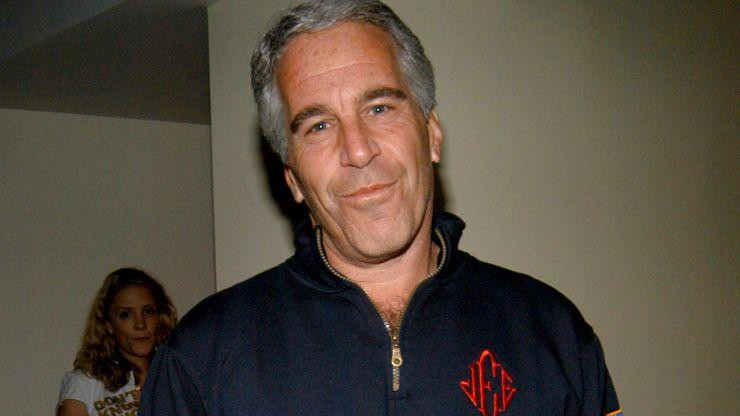

Virginia Giuffre’s memoir arrives with the weight of a storm long gathering at the horizon — electrified by years of silence, settlement agreements, courtroom testimonies, and an unyielding global fascination with the crimes of Jeffrey Epstein and the network that enabled him.

Her story is no longer a collection of scattered interviews, legal filings, or documentary sound bites. It becomes, instead, a single, forceful narrative: shaped by trauma, sharpened by survival, and propelled by a renewed insistence on truth.

For years, the prospect of Giuffre committing her full story to the page felt more rumor than reality. Insiders described hushed conversations in publishing houses; editors confided in confidants that a manuscript existed, yet remained “too volatile” for traditional release.

Some feared legal retaliation. Others balked at the political implications. A few — perhaps the most honest among them — simply admitted they weren’t ready to help bring such a painful story into the world.

But silence rarely lasts when truth demands air.

Today, the book’s publication marks not only a personal milestone for Giuffre but a cultural reckoning with the very forces that once ensured stories like hers stayed suffocated behind closed doors.

Her memoir is not another retelling of the Epstein saga. It is a survivor reclaiming authorship of her life.

A Voice Forced Into the Spotlight, Now Reclaimed by Choice

Virginia Giuffre has lived much of her adult life in a strange paradox: her name known across continents, yet her full story long kept out of public reach. She was thrust into headlines as a young woman, portrayed alternately as victim, witness, activist, and symbol.

But seldom was she granted space to be a narrator.

Her memoir shifts that balance. On its pages, she is not a case file or documentary character — but a person: flawed, frightened, resilient, and growing.

Giuffre writes with clarity about the vulnerabilities that made her a target—childhood instability, homelessness, a longing for safety that predators recognized and exploited. The memoir does not sanitize these memories.

It does not offer easy forgiveness. Instead, she examines them with the meticulous honesty of someone who has revisited her past countless times in therapy, in depositions, and in the cruel theater of public scrutiny.

Her voice is steady. But its steadiness is hard-won.

When Truth Faces Power

The line “names the world wasn’t meant to know” is not mere marketing drama. Giuffre names systems, institutions, and patterns of complicity that extended far beyond the individuals who abused her.

Her memoir examines the infrastructure of silence — the people who looked away, the ones who enabled, the ones who profited, and the ones who actively participated in burying uncomfortable truths.

Rather than presenting a sensationalist list of villains, she chronicles the machinery of denial. The book asks questions many have avoided:

- How could so many powerful figures operate in plain sight?

- Why did so many institutions fail to protect vulnerable girls?

- What happens when a survivor’s truth threatens people with influence?

Where earlier legal documents and depositions were shaped by strategy and constraints, the memoir is shaped by feeling — fear, fury, grief, and hard-earned resolve. Giuffre does not claim perfect memory or perfect judgment.

Instead, she holds power to account by refusing to let her experiences be sanitized, minimized, or legally dissolved into history.

The Human Cost Behind the Headlines

While the memoir carries the shockwaves of accusation and accountability, at its core it is a story about rebuilding.

Giuffre describes nightmares, panic attacks, the hollow ache of lost adolescence, and the exhausting complexity of healing from trauma inflicted by people the world once deemed untouchable.

She writes about her marriage and her children — the anchors that held her steady when the world dissected her life in tabloids and courtrooms.

In one of the book’s most affecting threads, she confronts the tension between public perception and private pain. To strangers, she became a symbol: the brave accuser, the face of a movement.

But symbols cannot cry. Symbols do not experience burnout, fear, or shame. And so she writes herself out of symbolhood and back into humanity.

Readers witness the cost of survival. The cost of coming forward. The cost of being believed — and simultaneously doubted by millions.

The book makes clear that although the world rallied behind her in many ways, it also consumed her trauma as entertainment.

The Memoir Publishing Industry Feared

The story behind the memoir’s release is itself a testament to the power it wields.

For years, publishers reportedly hesitated. Some feared defamation battles. Others worried that certain figures — wealthy, influential, shielded by institutions — would retaliate.

In an industry still haunted by its own historical timidity, this book posed a risk.

But as cultural winds shifted — with journalists, lawmakers, and survivors worldwide pushing relentlessly for transparency — the publishing world found new courage. What was once a manuscript whispered about in corridors became a book thrust onto best-seller lists.

Its release signals a larger transformation: survivors’ stories are no longer too dangerous to print. The threat lies not in telling the truth but in allowing silence to protect the powerful.

Igniting a Firestorm of Accountability

Giuffre’s memoir does not end with vengeance. It ends with purpose.

By chronicling her own journey, she creates space for others who have been silenced by shame, fear, or legal barriers. Her advocacy extends beyond her personal case. She challenges governments, courts, and communities to rethink how they handle trafficking, exploitation, and institutional cover-ups.

The firestorm sparked by her book is not just about individuals she names.

It is about the collective awakening her story fuels — a recognition that exploitation thrives where silence is rewarded and scrutiny discouraged.

Her memoir asks readers not merely to witness her suffering, but to interrogate the conditions that allowed it.

A Cultural Reckoning Still Unfolding

The publication of this memoir marks a turning point, but not an ending. It will provoke debate, disagreement, investigation, and perhaps even legal responses. But at its heart, it serves a deeper purpose: it restores ownership of narrative to the person from whom it was taken.

In telling her story, Virginia Giuffre does not pretend to represent all survivors.

But she amplifies the truth that predators rarely act alone and that accountability must reach beyond the visible perpetrators.

Her book becomes a mirror — reflecting a society that failed her, a system that enabled abuse, and a future that, with her voice included, may finally chart a different course.

Truth’s Thunder After Years of Whispering

What began as rumor — an untouchable manuscript floating through the shadows of the publishing world — has become an undeniable, global conversation. Giuffre’s memoir is not a comfortable read. It is not designed to be.

It forces confrontation with realities many would prefer remain hidden.

But discomfort often signals transformation.

As page after page unfolds, her unfiltered truth reverberates through courtrooms, boardrooms, universities, media ecosystems, and the households of ordinary readers who recognize echoes of their own unspoken pain.

This is no longer just the story of Virginia Giuffre.

It is a story about power, survival, and a world learning — too slowly — that the truth cannot be silenced forever.

Mis padres y mi hermana dejaron a mi hija de seis años sola en un barco en movimiento. nana

Mi hija de seis años fue dejada sola en un bote en movimiento por mis padres y mi hermana, y cuando mi hermana dijo con total indiferencia que “no tenían tiempo para esperar”, yo no grité ni lloré, pero decidí hacer algo diferente.

En el instante en que Emily me contó lo que había pasado, el estómago se me hizo un nudo frío, porque supe que alguien había cruzado una línea que yo ya no estaba dispuesta a ignorar nunca más.

Mi hija de seis años, Lily, había sido dejada completamente sola en una embarcación en marcha por mis propios padres y por mi hermana Claire, como si fuera equipaje olvidado y no una niña pequeña vulnerable.

arrow_forward_ios

“Estará bien”, se encogió de hombros Claire, sin el menor remordimiento, asegurando que “no tenían tiempo para esperar”, como si diez segundos fueran demasiado sacrificio para asegurarse de que una niña subiera al bote.

Todo ocurrió durante nuestro fin de semana familiar en el lago Mendel, donde habíamos alquilado un bote que se suponía sería un paseo lento, una vuelta tranquila para hacer turismo sin ningún tipo de riesgo serio.

Según Emily, la única prima que se quedó en el muelle, todos subieron al bote mientras Lily aún estaba atándose los cordones, y en lugar de esperarla o llamarla, simplemente soltaron la cuerda y se alejaron del muelle.

Cuando llegué a la cabaña esa tarde, esperaba encontrar preocupación, culpa o al menos una mínima incomodidad, pero en su lugar encontré a mi familia bebiendo vino en el porche, como si nada grave hubiera ocurrido.

“Eres demasiado sensible”, murmuró mi padre cuando exigí una explicación, acusándome de sobreprotegerla y de exagerar, como si dejar a una niña sola en un bote fuera apenas un pequeño malentendido.

No grité, no lloré, no discutí interminablemente como otras veces; sentí que algo dentro de mí simplemente hizo clic, una calma fría que reemplazó al shock y clarificó lo que tenía que hacer.

Guardé silencio, preparé la cena, serví los platos y acosté a Lily en la cama, pero mi mente trabajaba de forma afilada, ordenada y distante, diseñada para trazar límites y provocar consecuencias.

A la mañana siguiente no respondí sus mensajes, no bajé a desayunar ni me uní a las conversaciones vacías; en vez de eso, conduje hasta el pueblo y hablé directamente con el encargado del alquiler de botes.

Luego llamé a la oficina de seguridad del lago y relaté exactamente lo ocurrido, detallando que habían soltado el bote mientras una niña permanecía sola, sin supervisión y en una embarcación en movimiento sobre el agua.

Por último, envié un solo mensaje a mi familia: “Dejaron sola a una niña de seis años en una embarcación en marcha, y la he reportado, porque esto no es un malentendido, es negligencia”.

Al mediodía, todo empezó a desmoronarse para ellos, no por venganza, sino porque la realidad finalmente los alcanzó y exigió respuestas que ya no podían evitar.

Primero, la empresa de alquiler suspendió permanentemente la membresía de mis padres, y luego las autoridades del lago los contactaron para declarar y enfrentar posibles cargos por comportamiento negligente con un menor.

Claire, que trabajaba en una escuela primaria privada, recibió una llamada de la dirección informándole que su conducta podía violar la política de seguridad infantil del centro, poniendo de repente su carrera en riesgo.

Sus rostros confiados y sus actitudes despreocupadas se extinguieron en menos de veinticuatro horas, reemplazados por miedo, confusión y la incomodidad de ser tratados como adultos que realmente habían hecho algo grave.

Pero yo no había actuado desde el rencor, sino desde una claridad nueva, porque alguien tenía que dibujar una línea firme y decir claramente que ya era suficiente de minimizar lo inaceptable.

Las consecuencias inmediatas fueron fuertes, pero lo que vino después me sorprendió incluso a mí, porque la caída se convirtió en un espejo incómodo para todos ellos.

Mi madre fue la primera en llamar, con una voz temblorosa que no escuchaba desde que yo era niña, suplicándome que habláramos porque, según ella, “la situación se había salido de control”.

“Dejar sola a una niña en un bote en movimiento fue lo que se salió de control”, respondí con calma, “esto no es venganza, es responsabilidad y límites que nunca quisieron escuchar antes”.

Se quedó en silencio, no a la defensiva ni gritando, sino sorprendida, como si nunca hubiera imaginado que yo pudiera sostener una postura tan firme sin ceder al llanto o la culpa.

Mi padre llamó después, menos emocional, pero visiblemente inquieto; las autoridades del lago le habían pedido una cronología detallada, quién soltó la cuerda y por qué nadie se dio cuenta de que faltaba una niña.

“Nos tratan como criminales”, gruñó molesto, esperando que yo me pusiera de su lado solo por ser su hija adulta.

“Actuaron como adultos irresponsables”, corregí sin subir el tono, obligándolo a escuchar palabras que llevaba décadas evitando.

La reacción más dramática vino de Claire, que apareció en mi entrada dos días después, con los ojos rojos pero la voz afilada, exigiendo que entendiera que podía perder su empleo.

“¿Te das cuenta de lo que has hecho?” gritó, “mi trabajo está en peligro por culpa de tu denuncia y de no haber dejado las cosas en familia”.

“Los maestros deben proteger a los niños”, respondí, “y si la escuela cuestiona tu criterio, tal vez tengan razones válidas para preocuparse por su reputación y la seguridad de sus alumnos”.

Me miró como si me viera por primera vez, ya no como la hermana menor dócil, sino como alguien que finalmente había levantado una muralla que no pensaba derribar.

Pero pese a su enojo, ocurrió algo inesperado bajo la superficie: comenzaron a reflexionar en lugar de solo defenderse, y eso cambió el tono de todo lo que vino después.

Mis padres empezaron a mandar mensajes largos, más introspectivos, menos acusadores, y mi padre admitió que había sido despreciativo con mis preocupaciones durante toda mi vida, no solo con la situación de Lily.

Mi madre pidió perdón por minimizar “cosas pequeñas” que nunca fueron pequeñas, reconociendo que siempre había priorizado la armonía aparente sobre la seguridad emocional y física de los niños.

Claire, sorprendentemente, escribió un correo extenso explicando que se sentía sobrecargada, estresada y con prisa por “mantener las cosas en movimiento”, pero sin intentar excusarse, reconociendo que había cometido un error imperdonable.

Ese fue el primer paso real, porque no se trataba de justificar, sino de aceptar que lo ocurrido había sido grave y que no bastaba con decir “no volverá a pasar” sin cambiar el comportamiento.

Las autoridades del lago concluyeron que el incidente no era criminal, pero sí “una grave falta de juicio”, e impusieron una advertencia formal y un curso obligatorio de seguridad en el agua para adultos responsables.

La escuela tomó una postura similar con Claire, exigiéndole capacitarse en protocolos de protección infantil, sin suspenderla ni despedirla, pero dejándole claro que estaban observando su criterio con especial atención.

Y aquella combinación de consecuencias y reflexión forzada produjo un cambio que jamás hubiera imaginado, porque, por primera vez, mi familia decidió preguntar en lugar de imponer.

En lugar de asumir derecho automático de ver a Lily, comenzaron a preguntar si podían visitarla, cómo podían reconstruir la confianza y qué límites necesitaba yo para sentirla segura.

No confiaba plenamente aún, pero estaba dispuesta a observar sus esfuerzos y a comprobar si eran capaces de sostener nuevos comportamientos en el tiempo, más allá del miedo a las sanciones.

La sanación no fue inmediata, porque casi nunca lo es, pero a lo largo de las semanas vi algo que había creído imposible: un esfuerzo genuino por cambiar y respetar fronteras.

Mi padre se inscribió no solo en el curso obligatorio, sino también en un programa adicional de seguridad infantil ofrecido por la ciudad, demostrando que quería aprender algo que nunca le importó antes.

Empezó a hacer preguntas como “¿De qué le gusta hablar ahora a Lily?” y “¿Cómo quieres que me comporte cuando salgamos todos juntos?”, frases pequeñas pero profundamente significativas para una hija acostumbrada a sentirse invisible.

Mi madre comenzó a hacer manualidades con Lily, siempre pidiendo permiso antes de llevarla a algún lugar, revisando dos veces las condiciones y aprendiendo a decir “avísame si estoy pasando algo por alto”.

Dejó de responder con “no pasa nada” y comenzó a usar frases como “entiendo que eso te preocupa, explícame mejor”, abriendo una puerta que nunca antes había querido abrir.

Claire fue quien mostró la transformación más visible; una tarde llegó con un chaleco salvavidas infantil y una disculpa escrita especialmente para Lily, decidida a enfrentar directamente a quien había puesto en peligro.

Se sentó en el suelo frente a mi hija, la miró a los ojos y dijo: “Cometí un error que te asustó mucho, y te prometo que nunca volveré a dejarte sola así”.

Lily la abrazó sin dudar, porque los niños tienen una capacidad increíble para perdonar cuando sienten sinceridad en lugar de excusas vacías, incluso si los adultos aún están aprendiendo a hacerlo.

Reconstruir la confianza conmigo fue más lento, y Claire lo sabía, así que empezó por cambiar su ritmo de vida, bajando la velocidad, dejando de tomar decisiones precipitadas y de descartar las preocupaciones de los demás.

Poco a poco, nuestro vínculo empezó a repararse, no porque yo olvidara lo ocurrido, sino porque ella dejó de actuar como si mi incomodidad fuera un capricho y empezó a tratarla como una realidad respetable.

El momento en que todo cambió definitivamente fue durante una pequeña barbacoa familiar semanas después, cuando vi a mi padre revisar la zona de la parrilla para asegurarse de que no hubiera peligros para los niños.

Mi madre retiró obstáculos de los escalones del porche para evitar tropiezos, y Claire mantuvo la mano de Lily cerca del estanque del jardín, vigilando sin invadir, presente pero consciente.

Nada de eso se sintió como teatro para agradarme; parecía, más bien, el fruto de una comprensión profunda de que la seguridad y el respeto no son negociables ni opcionales.

Al final del verano, la familia que durante años había minimizado mis miedos se había convertido en una familia que escuchaba, pedía disculpas, se adaptaba y aceptaba mis límites como necesarios y legítimos.

No olvidé lo que hicieron, ni borré el recuerdo del bote alejándose sin mi hija, pero dejé de cargar la rabia como una piedra en el pecho todos los días.

A veces, el punto de quiebre es en realidad un punto de giro, y las consecuencias no destruyen los vínculos, sino que los obligan a transformarse en algo más sano.

Y al final, mi hija estaba más segura, y yo, por primera vez, era realmente escuchada.

Leave a Reply